Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

VKU-Chef Bringmann: „Beim Netzausbau könnten wir viele Milliarden Euro einsparen“

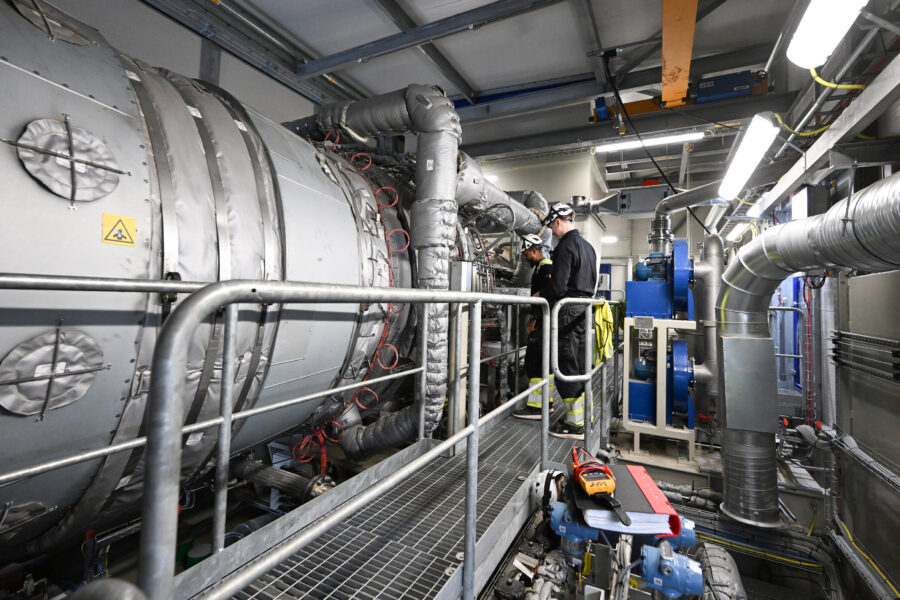

Den Bau großer Windfarmen im Norden und milliardenteurer Stromtrassen hält Tobias Bringmann, Geschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen für kostspielig. Er fordert, sich mehr auf die Energiewende vor Ort zu fokussieren. Foto: Anne Hufnagl

Anne Hufnagl)Staatsanzeiger: Die Energiewende droht an Akzeptanz zu verlieren. Die Kosten gehen in die Milliarden. Brauchen wir einen Neustart?

Tobias Bringmann: Die Energiewende ist die richtige Entscheidung gewesen. Wir haben uns auch gesellschaftlich darauf verständigt. Allerdings müssen wir nachjustieren und stärker auf Kosteneffizienz achten. Wir dürfen die Menschen nicht überfordern, weil dies nur die extremen Kräfte stärken würde.

Sind die Ziele zu anspruchsvoll?

Wir dürfen nicht vom Ziel der Klimaneutralität ablassen, jedoch erscheint mehr Realismus in Bezug auf den Zeithorizont angebracht. Ich hege Zweifel ob der Sinnhaftigkeit eines Überbietungswettbewerbs staatlicher Ebenen. Mit der Einigung auf Bundesebene wurde nun ein Datum festgelegt: Klimaneutralität bis 2045. Das wird sogar im Grundgesetz stehen. Daran sollten sich jetzt alle staatlichen Ebenen orientieren.

Wo würden Sie denn nachjustieren?

Wir können die Energiewende nicht mehr aus zentralistischer Perspektive betrachten und planen. Sie ist längst ein dezentrales Projekt, das kommunal verankert ist: Aus den einst rund 300 Erzeugungsanlagen sind heute über zwei Millionen geworden. Die Energiewende findet in den Kommunen statt. Die hochfliegenden Planungen für die Übertragungsnetze, über die wir den Strom aus den Offshore-Windanlagen in die Lastzentren im Süden transportieren, sind aber ein zentralistischer wie kostenintensiver Ansatz, für den es zunehmend an Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern fehlt, wie man beim Bau der Stromtrasse Suedlink beobachten kann. Wenn wir so weiterdenken, brauchen wir um ein Vielfaches mehr neue Übertragungsnetze. Wer kann das noch bezahlen?

Wie wollen Sie das lösen?

Wir können einen dreistelligen Milliardenbetrag einsparen, wenn wir von unten nach oben planen. Vor allem müssen wir die Netzverteilpunkte in unserem Stromsystem neu denken, digital steuern und klug ausbauen. Wir sollten dabei alle Flexibilitätsoptionen mit Windenergie, Solarenergie, Speicher sowie durch Einsatz der Sektorenkopplung nutzen. Dann werden wir die gewaltig dimensionierten Übertragungsnetze gar nicht in dem Ausmaß ausbauen müssen, weil wir Spitzenlast vor Ort bereits abpuffern, bevor sie die teuren Übertragungsnetze erreicht.

Ist denn Atomkraft nicht eine Option?

Die Atomkraft-Messe ist gelesen. Es ist vorbei und das ist gut so. Dazu gehört, dass wir Rechtssicherheit vom Gesetzgeber bekommen und kein Rein-in-die-Kartoffeln, Raus-aus-den-Kartoffeln. Wir brauchen eine nachhaltige Energieversorgung, die Versorgungssicherheit, aber genauso Betriebssicherheit bietet und nicht diese horrenden Kosten verursacht wie die Atomenergie, die die teuerste und risikoreichste Energieerzeugung überhaupt ist, ganz abgesehen von der ungelösten Entsorgungsfrage.

Aktuell sind die hohen Netzentgelte in der Kritik. Wie lassen sich die Kosten im Zaum halten?

Die Netzentgelte müssen mit den Einnahmen aus dem CO 2 -Preis abgefedert werden. Ferner müssen sie verursachergerecht ausgerichtet werden und sich stärker an einem Grundpreis orientieren. Denn wenn die Arbeitsmengen reduziert werden und Strom nur noch teilweise aus dem Netz entnommen wird, aber trotzdem Netzanschlüsse als Sicherheit vorrätig gehalten werden müssen, müssen wir aufpassen, dass es nicht zu einer Schieflage in der Finanzierung der Infrastruktur kommt.

Lässt sich auch der Ausbaubedarf bei den Stromverteilnetzen reduzieren?

Wir brauchen ein System, in dem wir die Spitzenlast mit Speichern und intelligenter Steuerung kappen können, um die Netze zu entlasten. Es kann auch nicht sein, dass wir zu den Mittagsspitzen PV-Strom in derselben Höhe vergüten wie morgens um sieben. Mit einer Dynamisierung setzen wir Anreize zu einer Speicherung.

Wie kann man diese Anreize setzen?

Es muss einen Markt auch für Speicher geben, sodass es sich lohnt, überschüssigen Strom einzuspeichern, damit der Strom gar nicht erst die Netze überlastet. Es ist niemandem damit gedient, wenn wir PV-Anlagen mittags abriegeln müssten. Das kann nur die letzte Möglichkeit sein, bevor wir die Netze überlasten. Also sollten wir die Möglichkeit von Speichern stärker nutzen sowie die Herstellung von Wasserstoff anreizen.

Anreize fehlen auch auf anderer Ebene. Nämlich für Investoren, damit sie die notwendigen Gaskraftwerke bauen, um die volatile Einspeisung von Wind und Sonne ausgleichen zu können. Wie kann man diese Anreize schaffen?

Auch hier brauchen wir eine neue Vergütung, die Widerhall in der Entgeltsystematik findet: einen Kapazitätsmarkt. Gaskraftwerke werden nicht wie Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke 24/7 durchlaufen. Sie liefern flexible Leistung, die rasch regelbar ist und die möglicherweise am Tag nur kurz zugeschaltet wird. Für diese geringe zeitliche Nutzung müssen wir trotzdem ein Return-on-Invest gewährleisten.

Wo sollen diese Gaskraftwerke denn gebaut werden?

Man muss überlegen, an welchen Netzpunkten und Lastzentren sie entstehen sollen oder wo man vorhandene Kapazitäten effizient nutzen kann und Bestandsanlagen einfach umrüstet.

Also auch in Baden Württemberg?

Selbstverständlich. Gerade in Baden-Württemberg, weil wir ein Lastzentrum sind. Hier bieten sich vorhandene Kraftwerk-Standorte wie Mannheim an, wo wir Kohlekraftwerke haben, die dann kosteneffizient auf Gasbetrieb umgerüstet werden können.

Sie gehen davon aus, dass die gesamte Transformation für Strom- und Wärmenetze über eine Billion Euro kosten wird. Wie sollen die Kommunen diese Kosten, die auf sie zukommen, finanzieren?

Da kommt ja noch die Sanierung der Trinkwasser- und Abwassernetze hinzu, die wir an die Folgen der Klimaveränderungen anpassen müssen. Und wir wollen die Mobilitätswende voranbringen. Da muss sich der Bund in vielfältiger Weise bewegen, weil es das Potenzial der Kommunen überfordert: Zuschüsse, Bürgschaften, Darlehen, aber auch die Frage nach Anerkennung von Rentierlichkeit bei Schulden. Zudem sollte eine neue Bundesregierung den fiskalischen Baukasten für alternative Finanzierungsformen schaffen, zum Beispiel einen vom VKU vorgeschlagenen Energiewendefonds, der privates Kapital mobilisieren soll. Um das Chancen- und Risikoprofil für mögliche Investoren dabei zu verbessern, sind auch wieder staatliche Garantien und Bürgschaften zwingend geboten.

Ist das im Moment diskutierte Sondervermögen hilfreich?

Es ist ein wichtiges Signal, aber es reicht nicht aus. Unsere Stadtwerke und Regionalversorger rechnen damit, ihre Investitionen allein im Stromnetz in den nächsten Jahren zu vervierfachen, nur um die derzeitigen Planungen abgelten zu können. Und da haben wir noch nichts transformiert. Der Bund wird noch sehr viel mehr leisten müssen, Stichwort: Konnexitätsprinzip. Wenn er jetzt im Grundgesetz einen Zeithorizont für die Klimaneutralität bis 2045 festlegt, muss er dafür auch die Mittel bereitstellen.

Das Gespräch führte Wolfgang Leja

16 Jahre VKU-Chef

Tobias Bringmann (54) ist seit 2009 Geschäftsführer der Landesgruppe des Verbands kommunaler Unternehmen, der die Interessen von über 1500 Stadtwerken und kommunalwirtschaftlichen Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft und Telekommunikation vertritt. Bringmann studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Rechtswissenschaft. Von 1999 bis 2009 war er Pressesprecher der CDU Baden-Württemberg.