Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

Forschung für eine flexible Batterieproduktion am KIT

Die Batteriezellfertigung angepasst an den Kundenbedarf.

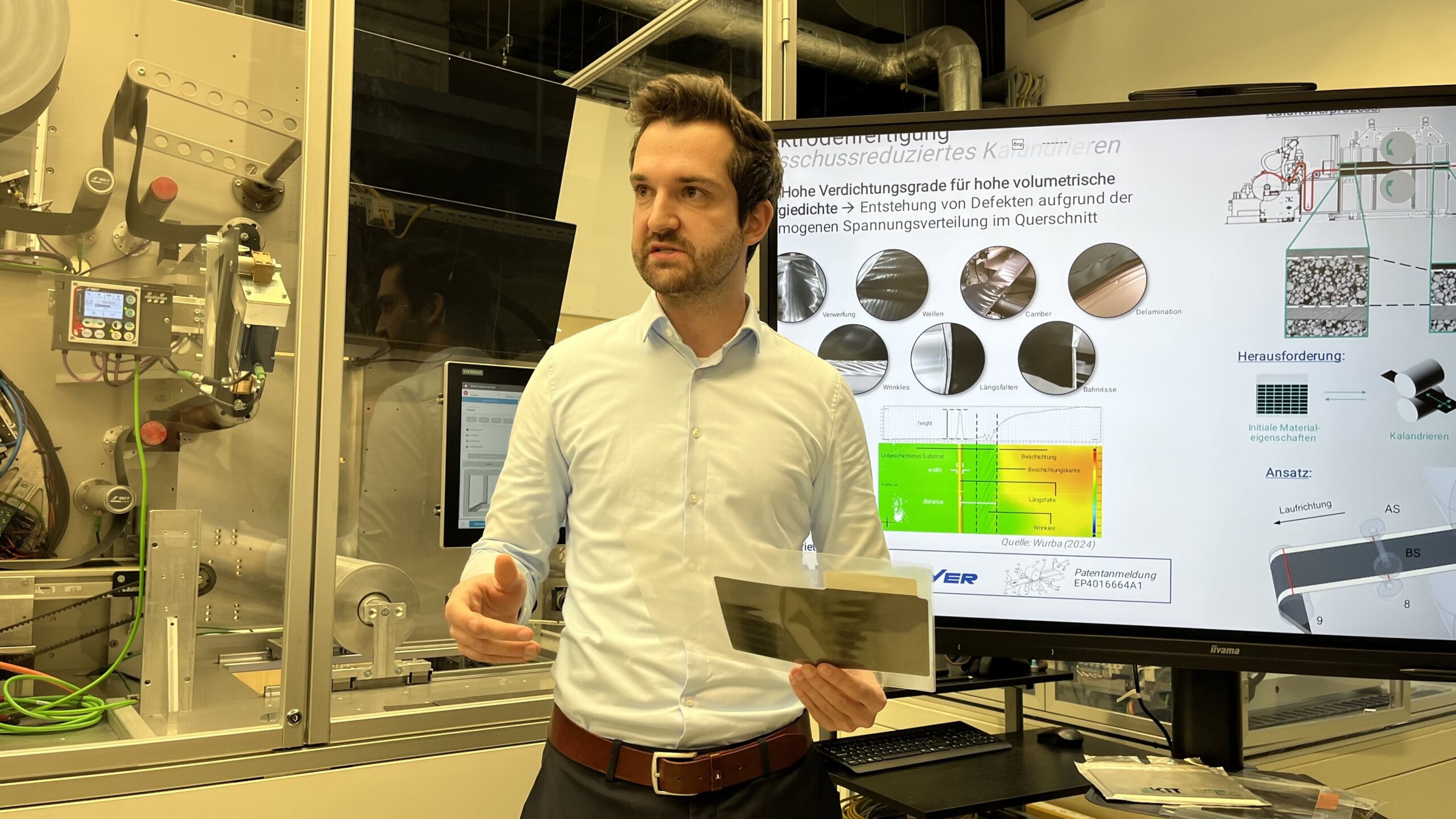

KIT/Amadeus Bramsiepe)Karlsruhe. Sebastian Schabel, Oberingenieur „Automatisierung unreifer Prozesse“, hält eine Folie in der Hand. Darin ist ein schwarzes Rechteck zu sehen. Es handelt sich um Zellen für Batterien. Am KIT werden nicht allein eigene Zellen entwickelt, sondern auch Maschinen, die diese Zellen produzieren können. Es geht um flexible Größen für die Packs, die in den Batterien stecken, um eine höhere Speicherleistung und auch um die Zusammensetzung, um beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien zu ersetzen oder Alternativen für Seltene Erden zu finden.

Denn: Die Nachfrage am Markt für Batteriespeicher steigt und auch die Nachfrage nach höherer Speicherleistung. In den Autos findet man derzeit Batterien mit unterschiedlichen Zellen. Standards gibt es nicht. Tesla nutzt eine andere Technik als beispielsweise Daimler oder VW.

Anpassbare Maschinen für eine künftige Produktion

Und daraus folgen Anforderungen an die künftige Produktion: Die Maschinen müssen anpassbar sein und schnell und einfach umgerüstet werden können. Für unterschiedliche Formate, mit Blick auf die Materialvielfalt. Am KIT wird auch an künftigen Zellgenerationen geforscht, die kein Lithium mehr benötigen, sondern mit anderen Stoffen arbeiten.

Schabel stellt im Labor des Batterietechnikums unter anderem vor, wie Zellen verdichtet werden, um mehr Energieinhalt auf geringem Raum unterzubringen, wie Zellen in unterschiedlicher Größe geschnitten werden und auch wie der Verbund von Zellen aufgebaut wird. Es geht um Optimierungspotenziale ebenso wie um das Verhalten von Zellen im Langzeittest. Und es geht darum, wie das Material so verdichtet werden kann, dass es möglichst keine Querfalten, Verwerfungen oder Wellen gibt. Derzeit liegt der Ausschuss in Fabriken zur Batteriezellenfertigung bei 30 bis 40 Prozent. Gleichzeitig macht das Material 60 bis 70 Prozent der Kosten bei der Herstellung aus. Hinzu kommt, dass Ausschuss Sondermüll ist, der teuer entsorgt werden muss.

Und das leitet weiter zum Thema Recycling von Batteriezellen. Denn nach den Plänen der EU müssen Batteriehersteller ihren Produkten künftig einen entsprechenden Recyclatanteil beimischen. Auch hierzu wird am KIT geforscht, in enger Zusammenarbeit auch mit Wirtschaftsunternehmen. Ein Ziel: Die Forschung soll auch in konkrete Produkte münden.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben von Professor Albert Albers, einem Sprecher des Zentrums für Mobilität, an dem die Forschung unterschiedlicher Institute zusammenläuft, 95 Millionen Pkw weltweit produziert, 80 Prozent davon batterieelektrisch. Oder anders ausgedrückt: Pro Sekunde laufen irgendwo auf der Welt drei Pkw vom Band. Eine gigantische Branche.

Verkehrsplanung, Mobilitätstrends und Umweltfreundlichkeit

Doch am KIT geht es um mehr als nur E-Mobilität. Es geht um Wechselwirkungen, um Bezahlbarkeit, aber auch um Umweltfreundlichkeit, etwa um den Feinstaubabrieb beim Bremsen. Und es geht um Mobilitätstrends und Entwicklungen. So gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das eigene Auto weiterhin bleiben wird. Sharingmodelle werden nach Untersuchungen eher eine geringe Rolle spielen.

Professor Peter Vortisch, Leiter des Instituts für Verkehrswesen, befasst sich seit 20 Jahren mit Verkehrsplanung. Er analysiert, welche Wege Bürger mit Auto, Rad oder Nahverkehr zurücklegen und welche Beiträge neue Ideen gegen Staus, Verkehrsinfarkte und für den Klimaschutz leisten können. Nicht immer ist die Bilanz klar: So ist etwa der oft vermutete Lieferinfarkt durch Onlinebestellungen mit zu vielen Fahrzeugen von Paketdienstleistern in der Stadt wissenschaftlich nicht messbar.

Strombedarf für Batterien, Wasserstoff und E-Fuels

Maximilian Fichtner, Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung, rechnet vor: Ein Windrad mit drei Megawatt Leistung versorgt bei einer Fahrleistung von 20 000 Kilometern pro Jahr 1600 Pkw mit Strom oder 600 Pkw mit Wasserstoff oder 250 Pkw mit E-Fuels. Gerade im Pkw-Bereich werden synthetische Kraftstoffe keine Rolle spielen. Ginge die gesamte Produktion aller weltweit geplanten Anlagen bis 2035 nach Deutschland, dann könnte damit acht Prozent des Spritbedarfs in Deutschland gedeckt werden.