Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

Die schwierige Haushaltslage erschwert die Resozialisierung

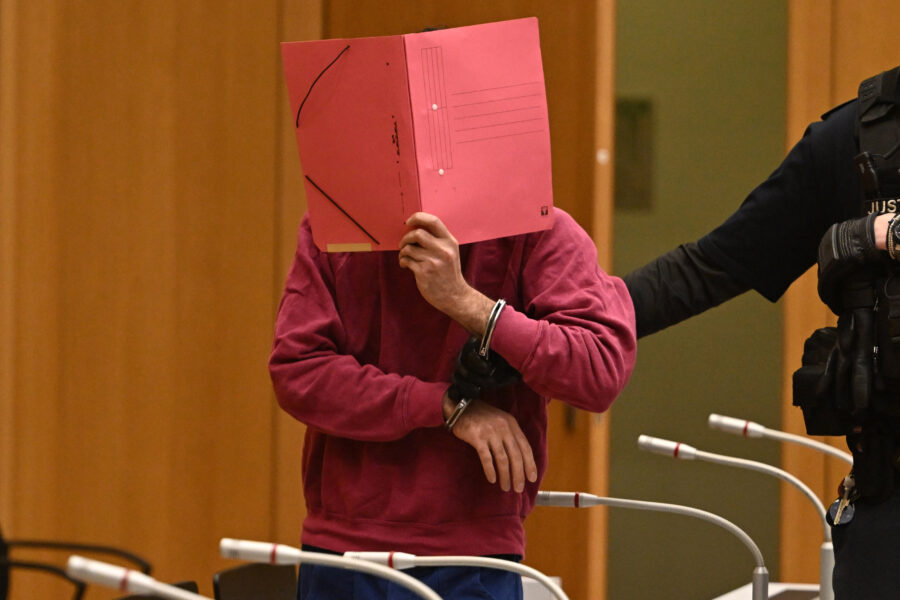

Ein Insasse einer Justizvollzugsanstalt. Dort geht es nicht nur um Strafe, sondern auch um die Resozialisierung.

dpa/Marijan Murat)Welche Aufgabe nimmt der Strafvollzug wahr?

Härtere Strafen: Das ist ein Mittel, um den Bürgern zu zeigen, dass der Staat für ihre Sicherheit sorgt. Doch, so erklärte Justizministerin Marion Gentges (CDU) in der Antwort auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Jonas Weber (SPD), sei die „Resozialisierung von Gefangenen – neben dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger – der Auftrag des Justizvollzugs“. Ziel ist, Gefangene im Vollzug zu befähigen, „in Zukunft ein Leben ohne Straftaten zu führen“.

Wie erfolgreich ist die Resozialisierung?

Das zeigen die Rückfallquoten von Straftätern. Diese liegen laut verschiedenen Studien wischen 30 und 50 Prozent in den ersten drei Jahren nach der Haftentlassung. Die Zahlen sind stark deliktsabhängig und es gibt Faktoren, die eine erneute Straffälligkeit begünstigen. Die Rückfallquote selbst wird nicht statistisch erfasst. Aus dem Bericht des Statistischen Landesamts zum Strafvollzug in Baden-Württemberg geht hervor: Von den 5106 Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten, die am 31. März 2024 im Land inhaftiert waren, waren knapp die Hälfte – 2524 – nicht vorbestraft. Die 2582 übrigen Inhaftierten waren schon ein (524) oder zwei Mal (314) mit einer Strafe belegt. 780 Inhaftierte waren zwischen fünf bis zehn Mal vorbestraft, 363 elf bis 20 Mal, 89 mehr als 20 Mal.

Was tut das Land für die Resozialisierung?

Damit die Resozialisierung von Straftätern während und nach der Haftverbüßung erfolgreich ist, seien in Baden-Württemberg „in den letzten Jahren erfolgreiche Strukturen gewachsen, die eine intensive und funktionierende Kooperation und Vernetzung zwischen dem Justizvollzug, der Bewährungs- und Gerichtshilfe, der freien Straffälligenhilfe und weiteren Organisationen ermöglichen“, so Gentges. Dabei ist die Zusammenarbeit mit freien Trägern wichtig.

Welche Angebote macht das Netzwerk Straffälligenhilfe?

Das Netzwerk Straffälligenhilfe Baden-Württemberg bietet landesweit verschiedene Projekte zur Resozialisierung an. Etwa das Projekt „Schwitzen statt Sitzen“. Verurteilte, die eine Geldstrafe nicht begleichen können und denen deshalb eine Ersatzfreiheitsstrafe droht, können diese durch gemeinnützige Arbeit ableisten. „Damit werden nicht nur Haftkosten gespart, sondern auch unnötige Gefängniserfahrungen vermieden“, heißt es beim Justizministerium. In den Jahren 2019 bis 2023 wurden so 675 140 Hafttage und damit mehrere Millionen Euro an Haftkosten eingespart.

Welche Mittel erhält das Netzwerk Straffälligenhilfe vom Land?

In den Jahren 2019 bis 2023 wurde das Projekt „Schwitzen statt Sitzen“ (2023 mit weiteren Projekten) laut Justizministerium mit 12,98 Millionen Euro unterstützt. 2024 wurden 3,34 Millionen Euro gezahlt. Für 2025 sind im Haushalt rund 3,53 Millionen, für 2026 dann 3,64 Millionen Euro eingestellt. Damit werde „den seitens des Netzwerks Straffälligenhilfe ermittelten Personalkostensteigerungen Rechnung getragen“, so Gentges. Für Netzwerk-Projekte des Justizvollzugs wie etwa die Schuldnerberatung im Justizvollzug (295 000 Euro) und die Wiedereingliederung älterer Gefangener (200 000 Euro) werden die Mittel für 2025 und 2026 fortgeschrieben. Das Nachsorge- und Eltern-Kind-Projekt werden in diesem Jahr mit 469500 Euro und in 2026 mit 480700 Euro unterstützt.

Wie sieht das Netzwerk Straffälligenhilfe die Finanzplanung?

Das Justizministerium zeige sich – trotz der schwierigeren Haushaltslage – „sehr kooperativ und ist bestrebt, uns dort zu unterstützen, wo Möglichkeiten vorhanden sind“, heißt es vonseiten des Netzwerks. Zwar könne man zum jetzigen Zeitpunkt „die Folgen nicht abschätzen“, Ziel ist aber, in engem Austausch mit Ministerium und Fraktionen eine „zufriedenstellende Lösungen für unsere Projekte zu erarbeiten“. Gleichwohl seien für die Mitglieder des Netzwerks die Herausforderungen mit steigenden Personalkosten sowie erhöhten Sach- und Nebenkosten groß. Diese Entwicklungen belasteten „die Arbeit unserer Mitglieder erheblich“, so das Netzwerk.

Das Netzwerk Straffälligenhilfe Baden-Württemberg

Das Netzwerk Straffälligenhilfe Baden-Württemberg bietet verschiedene Projekte an, die die Rehabilitation unterstützen. In dem Netzwerk haben sich die Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg, der Badische Landesverband für Soziale Rechtspflege und Der Paritätische zusammengeschlossen. Landesweit werden mit weiteren Partnervereinen Projekte wie „Schwitzen statt Sitzen“, „Aufsuchende Sozialarbeit“, oder auch das „Eltern-Kind Projekt“ angeboten, die die Resozialisierung von Straffälligen unterstützen sollen.