Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

Die Gedanken sind nur frei, solange wir nicht gläsern sind

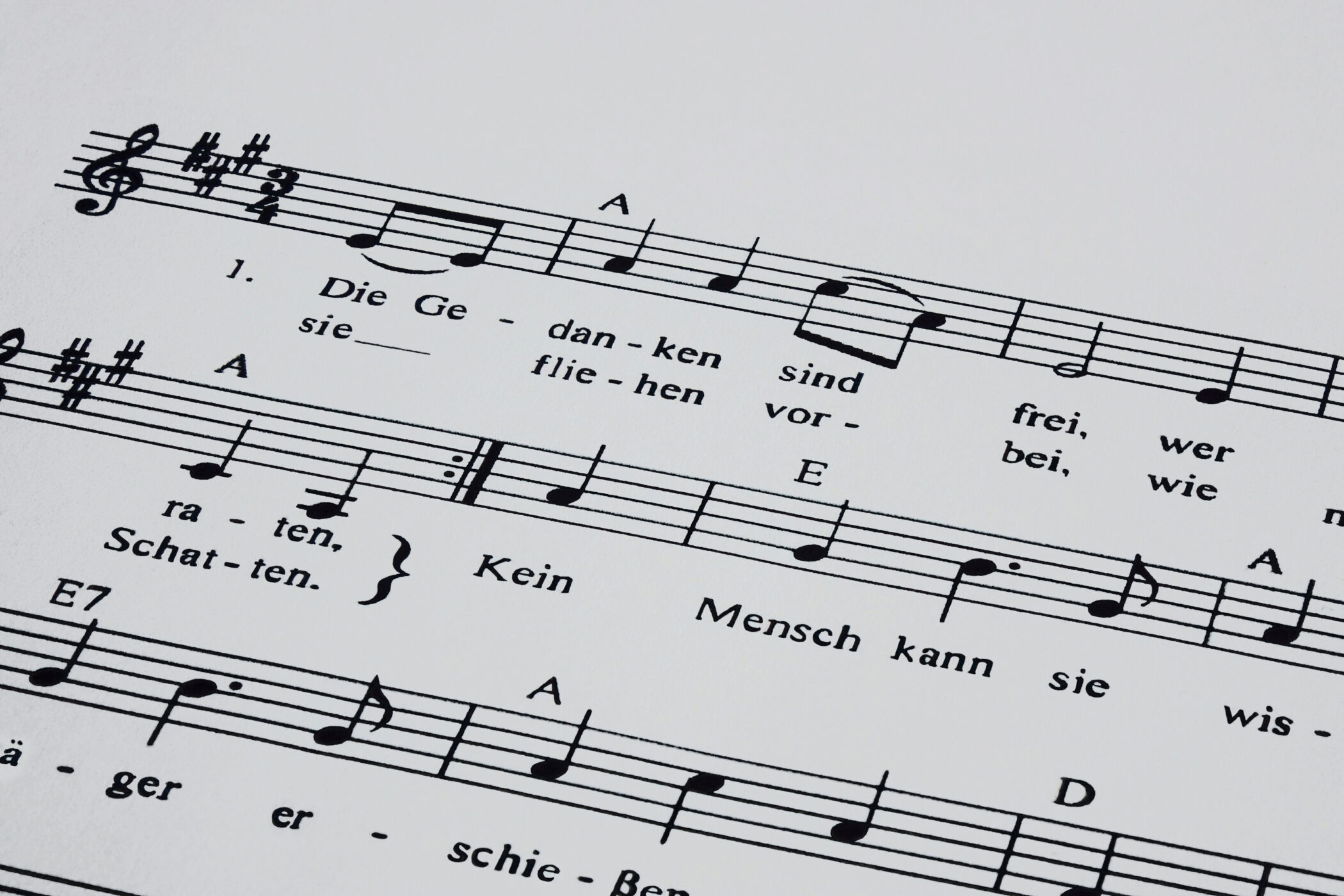

„Die Gedanken sind frei“ ist ursprünglich ein Volkslied und entstand um 1800. Die heutige Fassung geht auf Hoffmann von Fallersleben zurück, der auch den Text zur deutschen Nationalhymne verfasste - beide nach 1840.

dpa/ZB/Sascha Steinach)Ich? Ich habe doch nichts zu verbergen. Von mir darf jeder alles wissen. Nun – vielleicht doch nicht alles. Aber das, was ich für mich behalten will, kommt ohnehin nicht heraus.

Diese Sicht der Dinge mag auch schon vor Erfindung des Internets eine Illusion gewesen sein – man erinnere sich an die Witze über Briefträger, die angeblich alle Geheimnisse eines Dorfes kannten.

Doch seit wir nahezu alles, was man früher zu Papier brachte, elektronisch speichern, und das meiste davon auf Server ausgelagert wird, von denen wir weder wissen, wo sie stehen, noch wer zu ihnen Zugang hat, zeugt eine solche Einstellung von erschreckender Ahnungslosigkeit.

Doch was ist die Alternative? Wer will heute noch auf den PC verzichten, aufs Handy, auf Infos in „Echtzeit“, was auch immer das heißt? (War die Zeit früher falsch?) Nicht nur die Postkutschenzeit, auch die Zeit, in der wir Geheimnisse für uns behalten konnten, scheint vorbei zu sein. Jedenfalls für alle, die sich moderner Mittel der Kommunikation und Datenverarbeitung bedienen und dabei nicht größte Vorsicht walten lassen. Von dem, was noch kommt – Stichwort KI, autonomes Fahren – gar nicht zu reden.

Der Überwachungsstaat, vor dem George Orwell 1948 warnte, ist längst da, nur dass es kein Staat ist, sondern große IT-Firmen, die mehr über einen wissen, als man selbst engsten Vertrauten freiwillig erzählen würde. Wir sind weitgehend gläsern geworden und trösten uns damit, dass diejenigen, die alles über uns wissen, schon kein Schindluder treiben werden – außer, dass sie an der personalisierten Werbung Milliarden verdienen, aber das sei ihnen gegönnt.

So weit, so harmlos. Oder doch nicht? Zweifel schüren nicht nur die jüngsten Enthüllungen über einen Chat unter den engsten Mitarbeitern von Donald Trump und der Umstand, dass ein Journalist mitlesen konnte. Auch dass ein kommerzieller, wenn auch vergleichsweise abhörsicherer Messengerdienst verwendet wurde, verstört. Zumal sich ja nicht nur die Boygroup rund um den 47. US-Präsidenten durch ein alles andere als erfrischendes Maß an Naivität auszeichnet. Man denke nur an Merkels Handy. Und man will nicht wissen, was sonst noch passiert.

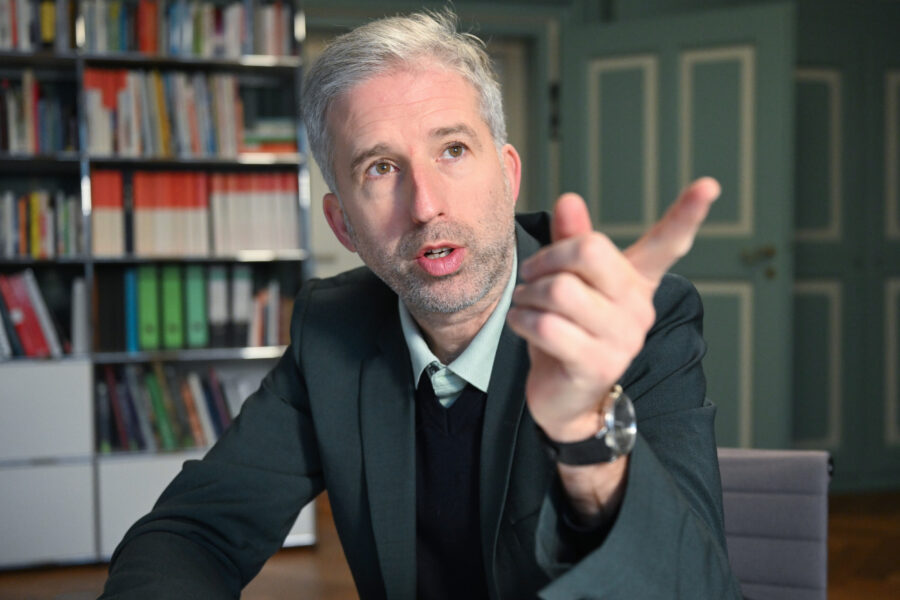

Vor dem Hintergrund wäre es ein Riesengewinn, wenn die, die sich beim Datenschutz auskennen, mehr Gehör fänden. Doch seiner Zunft weht kein angenehmer Wind entgegen, wie der Landesdatenschutzbeauftragte Tobias Keber bei der Vorstellung seines Jahresberichts klagte. Datenschutz sei oft mit Bürokratie verbunden – dem neuen Kampfbegriff jener, die meinen, dass alles gut wird, wenn man auf Regeln verzichtet.

Auch ein Papier, das Union und SPD im Rahmen der Koalitionsverhandlungen erarbeitet haben, kann vor diesem Hintergrund nicht überzeugen. Demnach konnte sich die SPD mit folgendem Formulierungsvorschlag nicht durchsetzen: „Eine Beschränkung der Verschlüsselung oder den verpflichtenden Einbau von Hintertüren lehnen wir ab.“ Stattdessen sind dort Sätze zu lesen wie: „Wir werden Deutschland auf die digitale Überholspur bringen.“

Dagegen spricht zunächst einmal nichts. Doch dies darf gerade vor dem Hintergrund der sich ändernden Weltlage nicht ohne Vorsicht geschehen. Langfristig könnte sich Wachsamkeit nicht nur China, sondern auch den USA gegenüber auszahlen. Zumal dort keine vergleichbare Kultur des Datenschutzes existiert.

Auch deshalb wäre es wichtig, das Know-how, das es in Deutschland gibt, zu nutzen. Stattdessen überlegt man in Berlin, den Landesdatenschützern die Kontrolle über die Wirtschaft zu entziehen und diese beim Bund zu zentralisieren. Tobias Keber hielte das für falsch: „Kleine und mittlere Unternehmen brauchen Beratung vor Ort“, sagt er.

„Die Gedanken sind frei“, heißt es in dem bekannten Lied von Hoffmann von Fallersleben, das 1842, im deutschen Vormärz, entstanden ist. Weil sie, so die spitzbübische Logik, ja niemand erraten kann, solange man sie nicht ausspricht.

Mal abgesehen von der Frage, ob man eines Tages auch Gedanken erraten kann – die technische Entwicklung verläuft so rasant, da mag man nichts mehr ausschließen –, möchte man sie ja vielleicht auch äußern. Und zwar in jenem Rahmen, den man für richtig hält. Es darf nicht sein, dass wir die Souveränität darüber verlieren, wem wir was mitteilen, wie und wann. Das muss der Anspruch einer modernen Informationsgesellschaft sein, sonst hört sie auf, eine demokratische zu sein.