Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

Dialekt soll an Schulen nun wertgeschätzt werden

Mit einer neuen Strategie will die Landesregierung die verschiedenen heimischen Dialekte fördern.

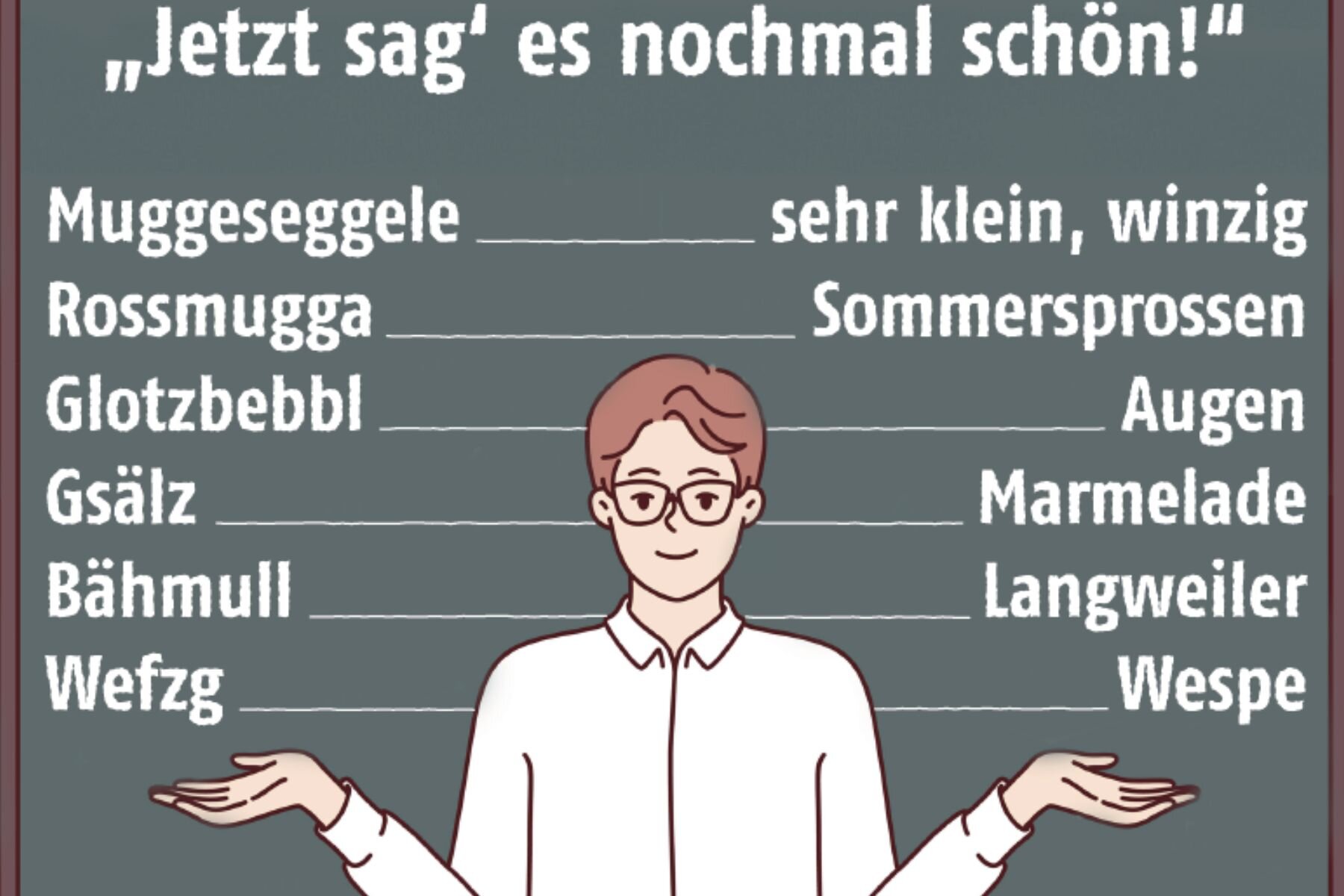

Illustration: IMAGO/Imagebroker/Montage: Marc Herrgoß)Stuttgart. Winfried Kretschmann ist in Sachen Dialekt in vielerlei Hinsicht Experte. Er hat ostpreußischen Migrationshintergrund, wurde in den ersten vier Jahren vom eigenen Vater in einer Dorfschule mit vier Jahrgängen in einer einzigen Klasse unterrichtet. Als erster in seiner Familie schwätzte er Schwäbisch, wurde Lehrer und erlebte noch als Vater, wie Kollegen von seinen Kindern verlangten, sich selber zu verbessern und das Schwäbische zu überwinden. Etwa mit dieser Aufforderung: „Jetzt sag‘ es nochmal schön!“ Heute wisse er, sagt der Ministerpräsident, dass „nichts so schnell integriert wie Dialekt“.

Auch deshalb wurde die neue Strategie „Mundarten bewahren und stärken“ aufgelegt, auch deshalb wird dem Kultusministerium und den Schulen eine besondere Rolle zugeschrieben. So ist geplant, die Pflege des jeweils eigenen und die Kenntnis anderer Dialekte zu fördern. Die rund zehn Jahre alte Leitperspektive zur Bildung von Toleranz und Vielfalt soll künftig genutzt werden, um eine „wertschätzende Haltung“ gegenüber Dialekten zu entwickeln.

Ein eigenes Webportal soll Lehrern und Schülern Dialekte nahebringen

Überhaupt wird im Land in viel mehr Zungen gesprochen als gedacht. Hubert Klausmann, Dialektologe an der Uni Tübingen, unterstützt nicht nur die Landesregierung, sondern er entwirrt auch die verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung. Im württembergischen Landesteil beispielsweise nennen die Menschen ihren Dialekt schwäbisch, im badischen badisch, in der Kurpfalz kurpfälzisch. Wissenschaftlich betrachtet werden, wie Klausmann erläutert, im badischen Landesteil dagegen sechs Dialekte gesprochen, von Bodensee-Alemannisch bis Ostfränkisch; im württembergischen weitere fünf, darunter Westallgäuisch oder Nordostschwäbisch.

Vorgesehen ist ein eigenes Webportal für Schulen, um Unterschiede zwischen den Dialekten zu vermitteln und ihnen gerecht zu werden.

Außerdem soll sich, wie von Migrationsforschern und Linguisten ohnehin schon seit den 1980er-Jahren gefordert, endlich gerade in Kitas und Schulen die Meinung durchsetzen, dass Mehrsprachigkeit ein Vor- und kein Nachteil ist. Klausmann spricht von „innerer Mehrsprachigkeit“, wenn es um Deutsch und einen Dialekt geht, und einer äußeren etwa im Fall von Deutsch und Türkisch. Wissenschaftlich belegt sei zudem, dass Dialekt sprechen nicht zu Rechtschreibproblemen führt: „In der Schweiz ist Mundart allgegenwärtig, nicht aber eine Rechtschreibschwäche.“ Zudem warnt Klausmann, dass Mundart sprechende Kinder bis heute in der Schule Vorurteilen ausgesetzt seien , dass es noch immer „eine Art der Diskriminierung“ gebe. Früher sei es „wirklich einmal positiv gemeint gewesen, dass Kinder aufsteigen, wenn man ihnen den Dialekt austreibt“.

Ausdrücklich hervorgehoben ist in der Strategie das Engagement des Arbeitskreises „Mundart in der Schule“. Vermittelt würden Mundartkünstler, Autorinnen, Musiker, Kabarettistinnen, Interpreten, um eine Doppelstunde zu gestalten. Das im vergleichsweise kleinen Rahmen schon mehr als zwei Jahrzehnte bestehende Projekt soll künftig aufs ganze Land ausgeweitet werden. Auch die Volkshochschulen wollen als Mittlerinnen tätig werden und breiter über einschlägige Angebote informieren.

Kretschmann und Hagel sind bekennende Dialektliebhaber

Für die vielen, sogar kleinstteiligen Färbungen gibt Kretschmann ein Beispiel aus seiner oberschwäbischen Heimat. Dort werde in zwei benachbarten Dörfern zwischen „mir haud“ und „mir hod“ für „wir haben“ unterschieden. Als ein typisches, schwer zu entschlüsselndes Wort nennt er „wunderfitzig“ für „neugierig“.

Auch CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel, Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, pflegt sein Schwäbisch, sein Zentralschwäbisch nach der Mundart-Karte. „Schwäbisch schwätza isch top“, wirbt er schon lange ebenfalls dafür, sich sprachlich nicht zu verbiegen, und wo schwäbisch geschwätzt wird, „isch daheim.“

Und die schon seit einigen Jahren im Landtag aktive überparteiliche Dialektinitative begrüßt das neue Engagement ohnehin ausdrücklich. Besonderer Wert wird, wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Markus Rösler (Grüne), Willi Stächele (CDU), Andreas Kenner (SPD) und Jochen Haußmann (FDP) hießt, „dabei auf die Ansprache junger Menschen gelegt“.

Dialektverlust droht

Vor drei Jahren hat sich das Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen mit dem Thema Dialekt unter Kindern in Baden-Württemberg befasst. In einer landesweiten Studie stellte sich heraus, dass in den Klassen eins und zwei der Grundschulen nur noch zwischen elf und 15,3 Prozent Mundart sprechen, dass „die sprachliche Entwicklung eindeutig in Richtung Dialektverlust geht“. Eine Gegenstrategie sei es, Kinder beim Dialektsprechen zu loben. Denn dann könne deren Anteil wieder steigen.