Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

Der Südwesten war die letzte Bastion der 1848er-Revolution

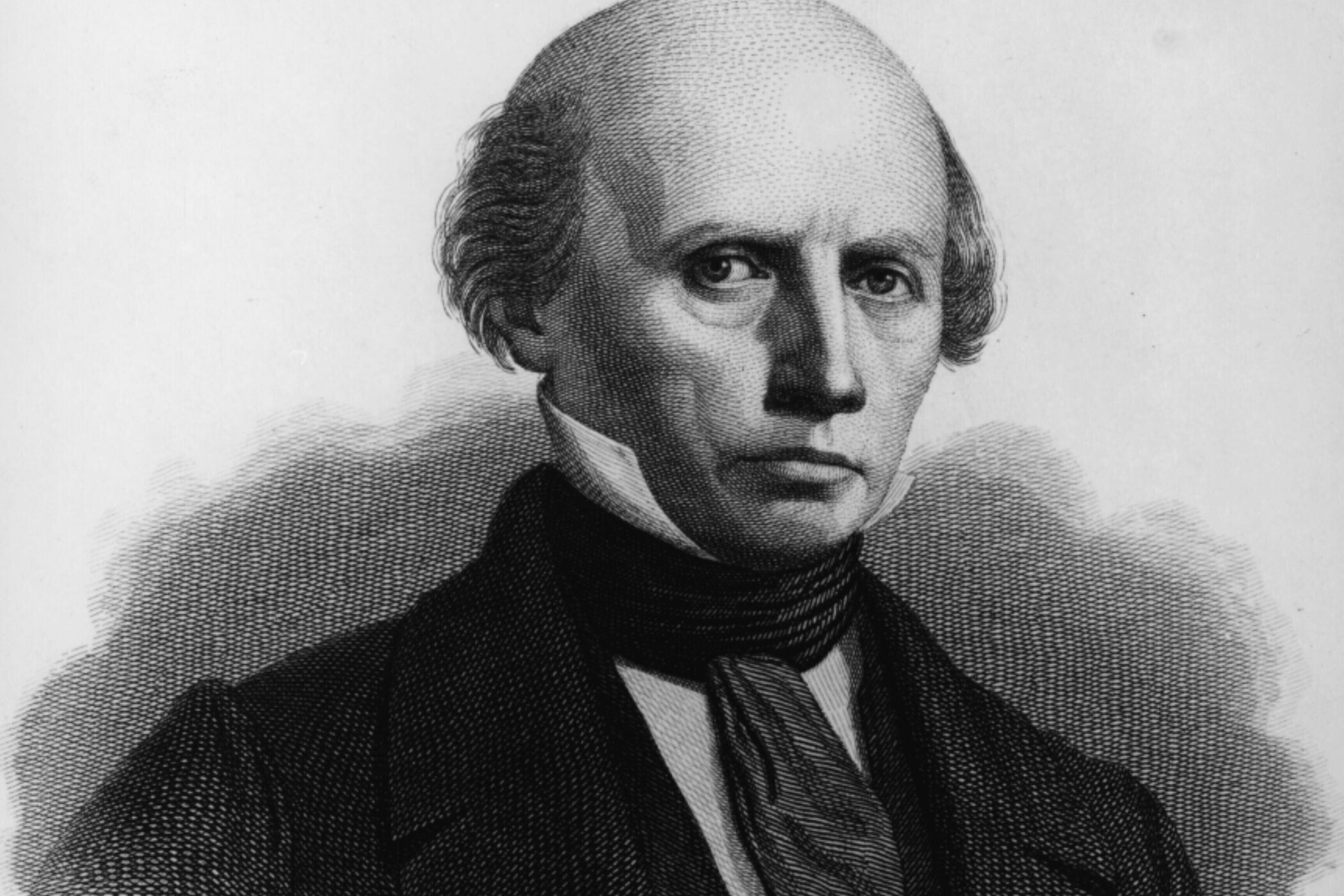

Der Tübinger Dichter Ludwig Uhland hielt den Idealen der Paulskirche auch dann noch die Treue, als die Revolution gescheitert war.

dpa/akg-images)Während vor 25 Jahren das 150. Jubiläum der Revolution von 1848/49 vor allem im badischen Landesteil mit einer Vielzahl großer Veranstaltungen und Publikationen begangen wurde, herrscht beim aktuellen 175. eher Stille, sieht man von Aktivitäten von Einrichtungen ab, die – wie die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in Rastatt – quasi von Amts wegen dazu verpflichtet sind. Ein bisschen mehr tat sich nur in Frankfurt, wo vor einem Jahr an die Eröffnung der Nationalversammlung in der Paulskirche erinnert wurde.

Nun mag 175 nur ein halbrundes Jubiläum markieren, als alleinige Erklärung dürfte das aber nicht ausreichen. Vielleicht hat die Revolution von 1848/49 an Relevanz für die Gegenwart eingebüßt. 1998/99 meinte man noch, dass weiter zusammenwachsen werde, was zusammengehört, und fand Bestätigung für nationale Identitätskonstruktionen beim Blick in die Geschichte; man hatte den Zusammenbruch totalitärer Regime in Ost- und Mitteleuropa wenige Jahre zuvor noch klar vor Augen und konnte sich des Siegeszugs der Freiheitsideen mit Rückbezug auf 1848/49 versichern; und auch in dem beschleunigten europäischen Einigungsprozess bot die Revolution historische Orientierung, da sie doch ein europäisches Phänomen war.

Und heute? Die klassischen, mit der Revolution verbundenen Interpretationen muten wahlweise banal oder obsolet an: Der Verfassungsstaat, unlängst anlässlich seines 75. Bestehens als mustergültig gewürdigt, bietet keine Gewähr dafür, dass sich immer mehr Menschen von den Werten abwenden, auf denen er fußt; die in der Revolution mit ihm engstens verknüpft gewesene Nationalstaatsidee hat dort Hochkonjunktur, wo demokratische und liberale Werte gering geachtet werden; und die vor 25 Jahren aufgeschienene Perspektive, Gegenwartsnöte und Zukunftsgefahren durch europäische Solidarität bewältigen zu können, hat sich eingetrübt. Nicht zuletzt ist die Revolution fremd, weil sie – zumindest in der nationalliberalen Strömung – ein elitäres Projekt war, das sich mit den heutigen Vorstellungen von Gleichheit und Volkssouveränität kaum in Deckung bringen lässt.

So sind es denn, wenn überhaupt noch Attraktivität von Akteuren der Jahre 1848/49 ausgeht, zumeist die radikalen Revolutionäre, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen: jene Demokraten zum Beispiel, die in der Nationalversammlung in Frankfurt in der Minderheit waren, in den dortigen Debatten nur kleine Erfolge erzielten und sich dennoch um die Durchsetzung der im März 1849 verabschiedeten Verfassung bemühten, als die vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. abgewiesenen Liberalen das Handtuch warfen und sich aus der Paulskirche zurückzogen.

Ihr Hauptbetätigungsfeld fanden die Demokraten vor ziemlich genau 175 Jahren im Südwesten: in Stuttgart, wohin sich der unbeugsame Rest der Nationalversammlung vor anrückenden preußischen Truppen in Sicherheit brachte und als Rumpfparlament noch einige Sitzungen abhielt, bis sie am 18. Juni 1849 von württembergischem Militär vertrieben wurden, und an verschiedenen Orten in Baden, das zum Hauptschauplatz der mit Waffengewalt ausgetragenen „Reichsverfassungskampagne“ wurde – zuletzt in Rastatt, wo sich die Reste der Revolutionsarmee verschanzten und am 23. Juli 1849 vor den preußischen Belagerungstruppen kapitulierten.

Zu Spekulationen über alternative Geschichtsverläufe laden die Ereignisse dieser Wochen kaum ein, verfügten die in den Südwesten zurückgezogenen Revolutionäre doch nicht einmal annähernd über ausreichende Ressourcen, um sich gegen die bewaffnet vorrückende Reaktion behaupten zu können. Auch kühne weitsichtige Pläne schmiedeten sie nicht, da sie sich mit ihrer Taktik, den Kampf für eine Verfassung zu proklamieren, deren monarchisch-autoritäre Elemente sie selbst ablehnten, in eine Sackgasse manövriert hatten. Anerkennung verdienen aber viele von ihnen für die politische Haltung, die sie in diesen Wochen zeigten.

Dies gilt für den politischen Veteran und Dichter Ludwig Uhland, der dem Rumpfparlament bis zuletzt treu blieb, um den Anspruch der Nation auf politische Selbstbestimmung zu demonstrieren, ebenso wie für den Journalisten und jüngeren revolutionären Aktivisten Ernst Elsenhans, der dem „Donner der Geschütze“ noch aus der belagerten Festung Rastatt heraus die „Prinzipien der allgemeinen Freiheit“ entgegenhielt und standrechtlich erschossen wurde.