Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

Leichtes Plus bei Sozialwohnungen kann den Bedarf nicht decken

Sozialwohnungen sind gerade für Familien mit Kindern oft sehr wichtig. Ihr Bestand ist zuletzt leicht angewachsen.

dpa/Thomas Eisenhuth)Wie viele Sozialwohnungen haben wir in Baden-Württemberg?

Zum Jahreswechsel zählte das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 54 634 geförderte Wohnungen, das waren 1034 mehr als im Vorjahr. Für den Zuwachs waren drei Faktoren maßgeblich. 3001 neue Wohnung wurden 2024 fertiggestellt. 1354 Einheiten hatten ihre Sozialbindung verloren. Durch die Umstellung auf ein digitales Meldeverfahren zeigte sich, dass es etwas weniger Wohnungen gibt. Trotzdem kam es zum Zuwachs von knapp zwei Prozent, ausgehend von den 53 600 Einheiten, die 2023 gezählt wurden.

Wie steht Baden-Württemberg im Ländervergleich da?

Eine aktuelle Studie des Pestel-Instituts im Auftrag des Verbändebündnisses „Soziales Wohnen“ hat die Bestandszahlen bis 2023 zusammengetragen. Gemessen am Verhältnis zwischen Sozialwohnungen auf 1000 Miethaushalte liegt Baden-Württemberg mit seinem Faktor von 21 im unteren Viertel. Hamburg ist Spitzenreiter mit 107. Nachbar Bayern, seit 2023 ebenfalls wieder im Plus bei der Sozialwohnungsentwicklung, kommt auf 42 Sozialwohnungen je 1000 Mieteinheiten, was aber unter dem Deutschlandwert von 47 liegt. Schlusslichter dieser Reihung sind Mecklenburg-Vorpommern mit fünf, und das Saarland mit vier Sozialwohnungen pro 1000 Mieteinheiten. Neben Baden-Württemberg gibt es sieben weitere Länder mit leicht wachsendem Sozialwohnungsbestand. Sie werden ganz unterschiedlich regiert, Sachsen oder Hessen stehen unter Unionsführung, Hamburg oder das Saarland haben sozialdemokratische Regierungschefs.

Welchen Ausblick gibt es für das laufende Jahr?

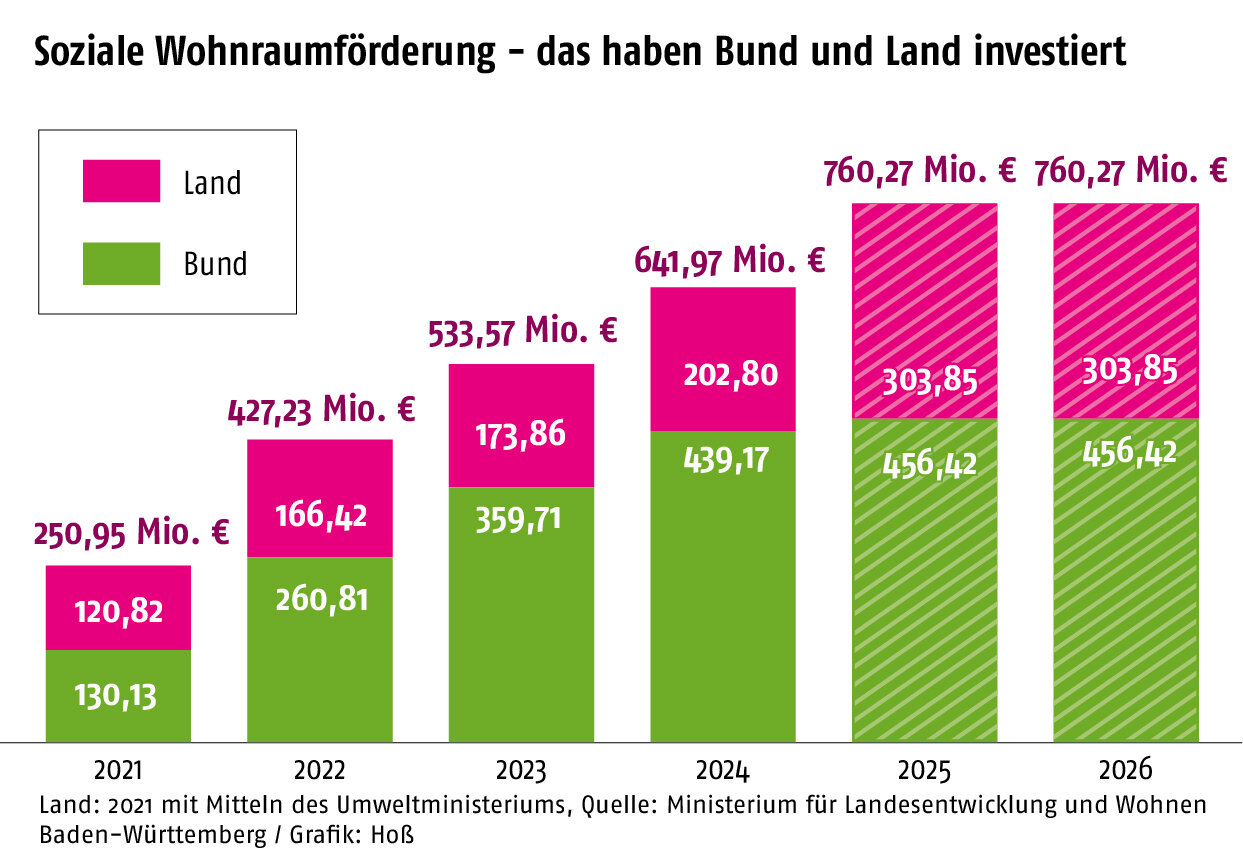

Die Landesregierung legt bei der Förderung noch etwas nach und kündigt einen Topf mit rund 760 Millionen Euro an. 282 Millionen an originären Landesmitteln kann die L-Bank an Antragsteller bereits jetzt auszahlen. Vom Bund erwartet das Land 456 Millionen Euro. Außerdem wird mit diesen Mitteln auch das Programm „Junges Wohnen“ finanziert, das Eigenheimprojekte von Familien mit niedrigem Einkommen unterstützt.

Kommen alle Antragsteller zum Zug?

Das Programm ist regelmäßig im Sommer überzeichnet, 2024 reichte es für Förderzusagen für 2348 Sozialwohnungen. Bis zum Dezember 2024 lagen der L-Bank, die die Förderung abwickelt, unbeschiedene Anträge im Volumen von 791 Millionen Euro vor. Bis zur Bewilligung dauert es meist Monate, Anträge werden auch zurückgezogen, so dass die Welle unbearbeiteter Anträge nicht so hoch ist.

Reichen die Mittel aus?

Gemessen am Bedarf erscheinen die Summen zu niedrig. 200 000 Sozialwohnungen mehr bräuchte Baden-Württemberg, um die Nachfrage an gefördertem Wohnraum zu decken, so das Pestel-Institut. Mit dieser Zahl begründet die Liga der freien Wohlfahrtsverbände die Forderung nach mehr Geld für Sozialwohnungen. Der Städtetag spricht auch von dieser Größenordnung, der Verband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen (VBW) bestätigt den Wohnraummangel. Ein Teil der Zuwächse fressen die steigenden Kosten beim Bau wieder auf, seit 2021 waren das knapp 27 Prozentpunkte. Das Ministerium verweist auf methodische Kritik an der Pestel-Zahl, vermeidet es aber, eine Zielmarke zu nennen. Ministerin Nicole Razavi (CDU) sage regelmäßig: „Jede Wohnung zählt“.

Wer kommt eigentlich in den Genuss von Sozialwohnungen?

Die Einkommensgrenzen richten sich nach dem durchschnittlichen Bruttojahresverdienst eines Mannes. Gemindert um 15 Prozent ergibt sich so eine Obergrenze von 57 800 Euro. Je nach Familiensituation erhöht sich die Grenze, ein vierköpfiger Haushalt könnte bei einem Bruttojahresverdienst von 75 800 Euro noch in eine Sozialwohnung ziehen. Der Städtetag kritisiert, dass angesichts der wenigen Wohnungen damit nur Menschen zum Zuge kommen, die eingewiesen werden oder eher höhere Einkommen haben. Für die einkommensschwachen Haushalte erschwere sich die Wohnungssuche.

Wendet sich der soziale Wohnungsbau an die falschen Zielgruppen?

Das Ministerium verneint das. Wohnberechtigungsscheine sollen bis in die Mitte der Gesellschaft verteilt werden, um einseitige Belegungen zu verhindern. Ohne diese städtebaulichen Probleme entschieden sich Investoren leichter für ein Sozialwohnungsprojekt. Der VBW versichert, dass seine Unternehmen auch an arme Wohnungssuchende vermieten. Der Eigentümerverband Haus und Grund verweist auf die fehlende Fehlbelegungsabgabe. Mieter, die zwischenzeitlich zu viel für eine Sozialwohnung verdienten, hätten so einen höheren Anreiz zum Umzug. Das könne Sozialwohnraum für wirklich Bedürftige freimachen.

Wie kommt das Ministerium eigentlich an die Zahlen zum Wohnungsbestand?

Sozialwohnungen zeichnen sich durch eine befristete Mietpreisbindung und durch ein Belegungsrecht aus. Mit der Wohnungsbindungskartei können Kommunen überwachen, ob eine Sozialwohnung diesen Ansprüchen gerecht wird, ob sie mit einem Mieter belegt ist, der einen Wohnberechtigungsschein hat – also hinreichend wenig verdient – und ob die Miete entsprechend niedrig ist. Diese Daten werden seit 2023 digital erhoben und lassen sich nun landesweit abrufen. Von den 1101 Kommunen des Landes haben 70 noch keinen Zugang zur Datei, was sich allerdings auf den Gesamtbestand laut Wohnbauministerium sehr wenig auswirken dürfte.