Themen des Artikels

Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen

RAF: Der Prozess, der ganz Deutschland polarisierte

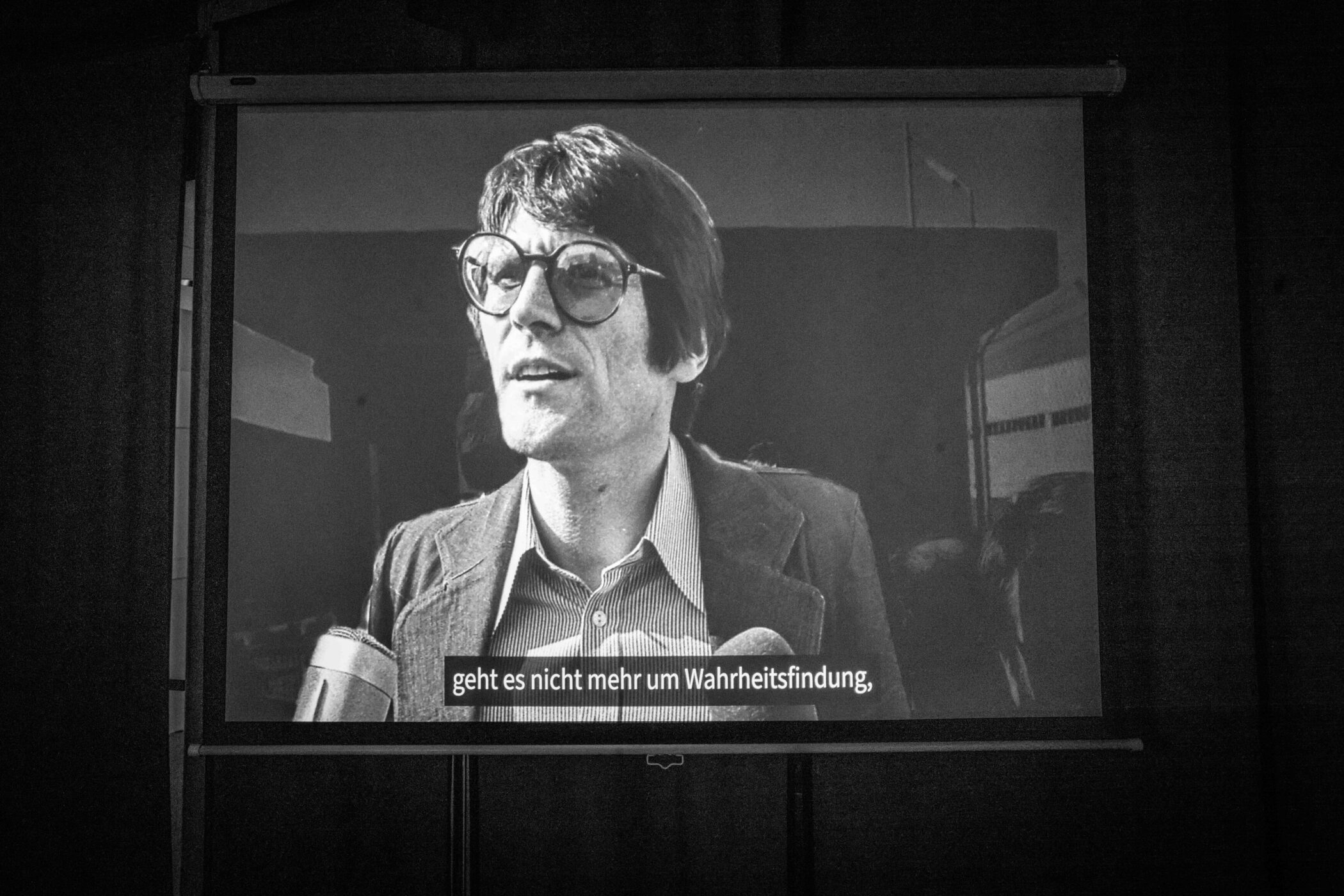

Der Rechtsanwalt Rupert von Plottnitz verteidigte 1975 in Stuttgart-Stammheim beim ersten RAF-Prozess den Terroristen Jan-Carl Raspe.

Achim Zweygarth)Stuttgart. Der Prozess endete am 28. April 1977 mit der Verurteilung von Baader, Ensslin und Raspe wegen Mordes. Ulrike Meinhof hatte bereits im Mai 1976 Suizid begangen. Das Gerichtsverfahren fand damals vor dem Oberlandesgericht Stuttgart statt. Angeklagt waren die Terroristen wegen mehrfachen Mordes und mehrerer Mordversuche im Jahr 1972 nach Bombenanschlägen.

Weil es die meisten Opfer in Heidelberg und damit in Baden-Württemberg gab, war das Oberlandesgericht Stuttgart zuständig. Aus Sicherheitsgründen wurde für die Verhandlungen auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Stuttgart zusätzlich noch ein fensterloses Mehrzweckgebäude errichtet, das als Gerichtssaal genutzt wurde. Die Baukosten betrugen zwölf Millionen Mark.

Atmosphäre wie in einer Festung mit Stahlnetz und Scheinwerfer

„Es herrschte eine Festungsatmosphäre. 400 bewaffnete Polizisten in und auf dem Gebäude und drum herum, ein Stahlnetz über dem Hof gegen Befreiung mit Hubschraubern, Überwachungskameras, Außenscheinwerfer, Spanische Reiter vor dem Gebäude“, schrieb der mittlerweile verstorbene Rechtshistoriker Uwe Wesel in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung.

Von den ursprünglich fünf Angeklagten erschienen nur vier. Holger Meins war ein halbes Jahr zuvor bei einem Hungerstreik gegen die Haftbedingungen gestorben. Prozessbesucherund Journalisten saßen damals auf orangegelben Schalensitzen, die nun in einer Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart zu sehen sind (siehe Infokasten). Die Ausstellung greift den „Baader-Meinhof-Prozess“ vor 50 Jahren auf und macht die Auseinandersetzungen in dem spektakulären RAF-Verfahren mit Tonbandaufnahmen aus dem Gerichtssaal erlebbar. Die Schau trägt den Titel „Stammheim 1975 – Der RAF-Prozess“ und wird bis zum 14. September 2025 zu sehen sein.

Die RAF-Angeklagten hatten berühmte Anwälte, die später als Politiker Karriere machten: Hans-Christian Ströbele bei den Grünen und Otto Schily, erst Mitbegründer der Grünen, bevor er zur SPD wechselte und dort von 1998 bis 2005 als Bundesinnenminister in der rot-grünen Koalition unter Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) tätig war.

Laut Wesel berichteten die Pflichtverteidiger und Anwälte später in Interviews, wie die Verhandlung ablief. „Die Verhandlung ist gleich zu Anfang hektisch. Die Angeklagten benehmen sich teilweise wie Rasende, beleidigend und provozierend aggressiv. Das entschuldigt aber nicht, dass die Richter sich provozieren lassen und das Verfahren einen polizeistaatlichen Charakter bekommt, der im Grunde nur bestätigt, was diese Angeklagten von diesem Staat und seiner Justiz immer behauptet haben“, schreibt Wesel.

Zunächst sei es um die Pflichtverteidiger gegangen, die vom Gericht vorsichtshalber bestellt wurden, falls die von den Angeklagten gewählten Verteidiger aufgeben und das Verfahren wieder von vorn beginnen müsste. „Wenn einer dieser , Zwangsverteidigern ‘ etwas sagt, hieß es , Halt die Schnauze! ‘ oder – etwas höflicher – ‚ Sie haben die Fresse zu halten! ‘ “

Dann will der Vorsitzende Theodor Prinzing die Vernehmung zur Person beginnen. Die aber wurde drei Monate lang verhindert durch eine Diskussion über die Verhandlungsunfähigkeit der Angeklagten, denn die waren durch die Haftbedingungen sichtlich gezeichnet. Selbst der Gefängnisarzt musste laut Wesel zugeben, dass die Haftbedingungen zu Gesundheitsschäden führen, „sogar zu schweren, wenn sie – durch weitgehende Isolation – so hart bleiben wie bisher.“

Prinzing wird von den Terroristen mal als „Schwein“ bezeichnet oder, wie es Baader tat, als „faschistisches Arschloch“. „Für die Vernehmung zur Person werden die Angeklagten von Justizbeamten in den Saal geschleppt, Ulrike Meinhof von vier Beamten an Händen und Füßen. Sie äußern sich nicht, und dann wird – ohne sie – die Anklage verlesen.“

Die Häftlinge waren weitestgehend verhandlungsunfähig

Im September bestätigen unabhängige Ärzte, dass die RAF-Häftlinge weitgehend verhandlungsunfähig sind. Die Haftbedingungen sollen erleichtert werden. Das wird zwar angeordnet, aber gleichzeitig auch, dass die Verhandlung nun ohne sie stattfinden kann. Ulrike Meinhof schreit den Vorsitzenden an: „Du imperialistisches Staatsschwein.“

Am 28. April 1977 wurde das Urteil verkündet. Die RAF-Terroristen wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt: für sechs Sprengstoffanschläge in Frankfurt am Main, Augsburg und München, einen Autobombenanschlag auf den Bundesrichter Wolfgang Buddenberg in Karlsruhe, den Bombenanschlag auf das Verlagshaus der Axel Springer AG in Hamburg und eben den Bombenanschlag auf das Europa-Hauptquartier der US Army in Heidelberg.

Bei den Anschlägen hatte es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Nach dem Urteil legten die Verteidiger Revision ein, sodass die Urteile zum Zeitpunkt der Suizide der verbliebenen Angeklagten in der sogenannten „Todesnacht von Stammheim“ nicht rechtskräftig waren: In der Nacht zum 18. Oktober 1977 hatten Baader, Ensslin und Raspe in ihren Gefängniszellen in der JVA Stuttgart Selbstmord begangen. Zuvor hatten andere RAF-Mitglieder vergeblich versucht, die Angeklagten mit Gewalttaten und weiteren Morden freizupressen.

„Der erste RAF-Prozess vor 50 Jahren ist ein zentrales und folgenreiches Kapitel der Auseinandersetzung mit dem Terror in Deutschland“, sagt Cornelia Hecht-Zeiler, Direktorin im Stuttgarter Haus der Geschichte, anlässlich der neuen Ausstellung zu diesem Thema. Der Prozess habe Deutschland polarisiert wie kaum ein anderer zuvor, so die Direktorin.

Die oft heftigen Wortwechsel zwischen den Gerichtsparteien offenbarten die Konfliktlinien quer durch Gesellschaft, Politik und Justiz. Verteidiger und Angeklagte nutzten das Verfahren, um ihre politischen Vorstellungen zu verbreiten.

Gerichtsmobiliar und Monitorwand aus der Überwachungszentrale

Die Ausstellung ist schlicht und nüchtern, alles im Eingangsbereich ist fokussiert auf drei Großmonitore und ein Viertelstündchen Tonaufnahmen aus dem Gerichtsverfahren, die unter die Haut gehen angesichts des heftigen verbalen Schlagabtauschs zwischen Terroristen und Verteidigern auf der einen und den Bundesrichtern auf der anderen Seite.

Gefilmt werden durfte damals nicht – aber gezeichnet, und von diesen Gerichtszeichnungen sind etliche zu sehen. In der Ausstellung ist neben dem Gerichtsmobiliar auch eine riesige Monitorwand aufgebaut mit rund drei Dutzend Fernsehern und Bildern aus der Überwachungszentrale: etwa außerhalb des Gerichtssaals, als die Terroristen angekettet zum Gebäude gefahren werden. Das Mobiliar sicherte sich das Haus der Geschichte vor dem Abriss des Gerichtsgebäudes in Stuttgart-Stammheim vor zwei Jahren.

„Mit der Lounge-Ausstellung starten wir die neue Reihe ,Im Fokus‘. Damit wollen wir unser Haus öffnen für den Dialog“, betont Hecht-Zeiler. Organisiert wurde die Schau von Ausstellungsleiter Rainer Schimpf und Kuratorin Sabrina Müller, die schon im Jahr 2013 die erste große RAF-Ausstellung in Stuttgart gestaltet hatten.

Ausstellung zum RAF-Prozess im Haus der Geschichte

Der Prozess gegen die RAF-Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan-Carl Raspe begann am 21. Mai 1975 in Stuttgart. Eine Ausstellung, die bis zum 14. September im Stuttgarter Haus der Geschichte gezeigt wird, macht die damaligen Auseinandersetzungen mit Tonbandaufnahmen aus dem Gerichtssaal erlebbar. Besucher können zudem auf den orangegelben Schalensitzen aus dem Gerichtssaal vor dem Original-Richtertisch Platz nehmen.